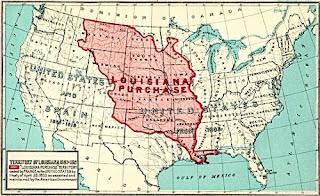

ルイジアナ買収

前回の、映画「 レヴェナント 蘇えりし者 」に関する記事の中で、アメリカ合衆国による1803年の「ルイジアナ買収」(Louisiana Purchase)の話に少々触れたので、今回は、これについてまとめてみることにします。 ミシシッピ川西部に広がるアメリカ中部の広大な土地は、1682年に、フランスの探検家ロベール=ガブリエル・ド・ラ・サールにより、フランスの領土として、当時のフランス国王ルイ14世の名にちなんで、ルイジアナと命名。もっとも、領土と宣言したはいいが、多くのインディアン部族の徘徊する、ワイルドで、あまり役に立たない土地と見られ、ぽつぽつとフランス軍の砦が点在するのみのまま時が経ちます。 そんな使い勝手の悪い土地であったせいもあってか、フランスのルイ15世は、イギリスとフランスが、カナダの領土をかけて戦った、フレンチ・インディアン戦争(1755-1763年)の際に、味方であったスペインのカルロス3世に、贈り物として、ルイジアナ領土をあげてしまっています。スペインはその後、銀鉱のあるスペインのメキシコ領土をイギリスの野心から守るため、ルイジアナを、一種のクッションのような緩衝地帯として、ほぼ野生のまま保持するのみで、やはり積極的な土地の使用は行わず。 イギリスから独立後、人口が増えていくアメリカ合衆国では、東海岸の州を離れ、アパラチア山脈を越えて、ミッシッピ川東岸のケンタッキー、テネシーなどのフロンティアの土地へと移住していく人間も増えていきます。1780年代の初めには、そうしたミシシッピ東岸のフロンティア農家の生産物が、大量に、東海岸の州へと出荷されており、ミシシッピ川は、そうした物資を運ぶために重要な役割を果たすのです。貨物を陸路で運ぶより、ミシシッピ川から支流に入り東部の州に運ぶほうがずっと楽ですから。そして、また、ミシシッピ川の南部河口の町ニューオーリンズも、フロンティアの住民達にとっては、大切な貿易港。よって、合衆国には、誰がニューオーリンズを支配しているのかは、非常に気になるところであったわけです。合衆国の人口の西への移動に多少の脅威を覚え始めたスペインは、一時的に、ニューオーリンズへ出るミシシッピ下流への通行拒否などを行ったりもし。まだ、包括したひとつの国という観念の弱かった合衆国のフロンティア住民の中には、自分達の繁栄のために...