ふくろう三昧

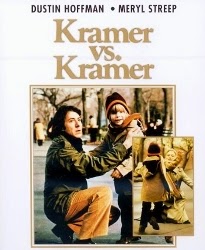

イギリスでは、フクロウのモチーフの入った小物が大人気です。わりと昔から、フクロウ模様グッズは出回っていましたが、特にここ数年、その人気ぶりには、目を見張るものがあります。可愛いインテリアや雑貨の店にはいると、まず目に付くのが、フクロウ柄ですから。カップ、洋服、バッグ、クッション、ドアストッパー、ぬいぐるみ、エトセトラ~エトセトラ~。 かくなる私も、フクロウは好きで、上の写真に、手持ちのフクロウグッズを並べてみました。気に入っているワンピースの柄もふくろう。去年のクリスマスにも、小さなフクロウの飾り物を買ったし、以前から持っている、青いシリアル・ボウルの縁にも3羽のフクロウがとまっている。(まあ、このボウルは、友人から、おフランス土産にもらったものなので、イギリス・グッズではないのですが。カフェオレ・カップとしても使えそうではあるのですが、角度を考えずに、カップを口に当てがばっと傾けると、ふくろうに鼻を突かれます。)鉤針編みの名手の日本人の友達に、最近作ってもらったクッションもフクロウ。 フクロウというと、森の賢者のイメージがあります。 くまのプーさん (Winnie-the-Pooh)に出てくるフクロウも、森の動物の中で一番物知りという事になっていました。少なくとも、他の動物達はそう思っていた・・・。 "And if anyone knows anything about anything," said Bear to himself, "it's Owl who knows something about something." 「誰かが何かについて、何か知っているとしたら」とプーは独り言を言いました。「それは、オウルだ。オウルは、何かについて、何か知ってるもの。」 動物仲間の尊敬を受けながらも、フクロウは、言葉のつづりは苦手で、長い文章を書く時は、クリストファー・ロビンに助けてもらっていたのですが。プーが、イーヨーの誕生日に、はちみつを入れてあったつぼをプレゼントにあげる事にし、そのつぼに、「A Happy Birthday」と書いてもらおうと、フクロウの家に持って行ったところ、フクロウが書いたのは、 HIPY PAPY BTHUTHDTH THUTHDA BTHUTHDY とい...